カストディシステムをアウトソースすべき理由と検討時における評価項目

藤本賢慈

はじめに

改正資金決済法および改正金商法が正式に整備された今、暗号資産やセキュリティトークンのビジネス実現に多くの事業者様が取り組みを本格化しています。

特に、仮想通貨取引所や証券会社のように資産性のあるアセットの販売ビジネスにおいては、顧客からの資産を預かり管理する行為が「カストディ」と定義され、厳しい規制の対象となっています。

こうした、アセット販売ビジネスにおいて「顧客資産の預かり業務」は事業上のプロフィットに直結しているとは言い難く、コストセンターとして認識されがちな部門です。

一般的に、事業上の直接的なプロフィットに直結せず事業者の負担を増大させるシステム部門の開発においては、自社ではなく専門事業者へアウトソーシングするという選択肢が検討に上ります。

そこでこの記事では、顧客資産の預かり部門の業務システムをアウトソーシングする際のメリットと、サービスプロバイダーの評価・検討項目の整理を行いたいと思います。

コンプライアンス対応は一過性のものではない

資産の預かり業務に取り組む際に最も負担となるのはコンプライアンス対応です。

カストディ事業者は預かり資産を顧客に代わって処分することが可能なため、投資家保護の観点から危惧されるリスクに対処することが規制によって定められています。

カストディ事業者に求められるコンプライアンス対応は多岐にわたります。経営上のリスク特定・対応に始まり、内部管理部門・内部監査部門の構築、AML/CFT対応、資産の分別管理等が代表的な負担要因となります。

コンプライアンス負担は一度乗り越えればそれでクリアされる「壁」のようなものではありません。事業が続く限り継続的にクリアし続けなくてはなりません。

そのため、いかに負担そのものを軽減、効率化するかを考えることが、事業の持続可能性を考える上で重要なポイントとなります。

負担を増大させる3つの要因

それでは、何がコンプライアンス対応の負担を増大させているのでしょうか。

第一に規制自体が厳しく、変化が激しいこと。

今回の法改正では、投資家保護の目的のもと事業者への規制が大幅に強化されました。

詳細:2020年施行予定の資金決済法および金商法の改正による暗号資産管理規制の変化について

暗号資産交換業者は第一種金商業者と同等のコンプライアンス体制が求められていると言われており、セキュリティトークンの販売も第一種金融商品取引業と位置付けられました。

一時は暗号資産交換業者に100社以上が取得申請を行っていたとされますが、今現在でも23社しかおりません。また第一種金商業者は国内全体でわずか302社です(また、この302社は従業員数・資本金額からほとんどが大企業に分類されます)。

これらの規制に対応するための専門人材を多数採用し、業務のワークフローと監査体制を組み立てなくてはならないことが負担を増大させています。

規制の変化も考慮せねばなりません。実際、今回の法改正は直近の資金決済法改正からわずか3年という異例のスパンで実施されました。

規制に則りワークフローを丁寧に組み立てなくてはならない一方で、丁寧に定められたワークフローほど変化への対応コストも高くなるということです。

第二に技術変化が素早く、対応が困難であること。

ブロックチェーン上のデジタルアセットを取り扱うビジネスは、未だ黎明期といって差し支えない状況にありますが、それを支えるブロックチェーン技術そのものも成長途上です。

そのため、安全管理に関するノウハウもコモディティ化されておらず、あるべき管理システムを適切に設計し、情勢に応じて対応し続けるためには相応の情報収集体制と専門的なノウハウが必要となります。

また、販売するアセットクラスのトレンドにもプロトコルやネットワークの情勢が影響を及ぼしますし、ハードフォークのようなインシデントが発生し対応に追われることもしばしばです。

これらに対応しつつコンプライアンスを遵守し続けるためには、社内のITシステムを最新状況にアップデートし続けられるだけの技術投資が必要となります。

第三に対応できるIT人材が限られていること

テクノロジーが黎明期であるということは、それを扱うことの出来る人材も限られることとなります。

例えば、Linkedinの調査によれば現在アメリカで最も人材価値の高いスキルはブロックチェーンエンジニアリングであるとされています。

そもそも日本においてはIT人材難が続いており、エンジニアの採用に苦慮している事業者が多数の中で、引く手あまたのブロックチェーン技術者を獲得するには相応の採用コストが生じます。

現在は、管理業務用のシステムを開発できる人材をつなぎとめ、システムの保守運用を続けるために必要な人件費が増大してしまいやすい状況にあると言えるでしょう。

カストディシステムを導入するメリット

こうした負担を軽減するための方法の一つが、資産管理業務用のシステムをパッケージとして導入することです。

通常、ITシステムのアウトソーシングを検討する際には、そのシステムが事業上どのような役割を担っているかを、まず理解しなければいけません。

カストディシステムの場合は、それ単体で事業上の独占的優位性に直結するわけではありません。あくまでも事業の安定運営に貢献するセグメントに位置付けられます。

しかし、安定運営のために必要十分なスキルの専門性が高く、必要となる開発リソースも流動的に変化するため、固定費として抱えるにはコストが大きくなりがちです。

そのため内製化ではなく、システム導入を行うことによって以下の効果を見込むことができます。

システムコストの最適化

通常、コンプライアンスに対応する管理システムを内製化および保守運用する際は、エンジニア等の人件費が固定費として発生してきます。

しかしながら、規制の変化や事業上の新規開発などにより突発的にシステム開発にかかる工数が急増する期間あれば、安定的な保守運用で十分な期間も存在します。

そのため、新規開発の際には追加で発注を行い、それ以外の安定運用の際は、一定のサービス利用料を支払うだけでいいといったように、変動費化してシステムコストの最適化を図ることが可能です。

コア業務への専念

また、アセット販売のプロフィットはあくまでも、魅力的なアセットクラスの企画・設計や、マーケティング、サービス体験によって作られるものです。

「資産の安全な管理」は、ブランドイメージの一つではあるものの、自社開発のコストをかけずによいシステムを手に入れられるのならば、それに越したことはありません。

加えて、自社での内製にはその開発部門のマネジメントが必要ですし、仮に管理システムを知り尽くしたスタッフが離職する場合、以後の改修が困難になる可能性もあります。

カストディはあくまでも間接部門ですから、経理システムや労務管理システムを全て内製化する必要がないのと同様に、利便性の高いサービスを導入することでプロフィットに直結するコア業務へ専念することが可能になります。

サービス選定の際に何を考慮すべきか?

最後に導入するカストディサービスを選ぶ際の評価基準を整理しておきましょう。

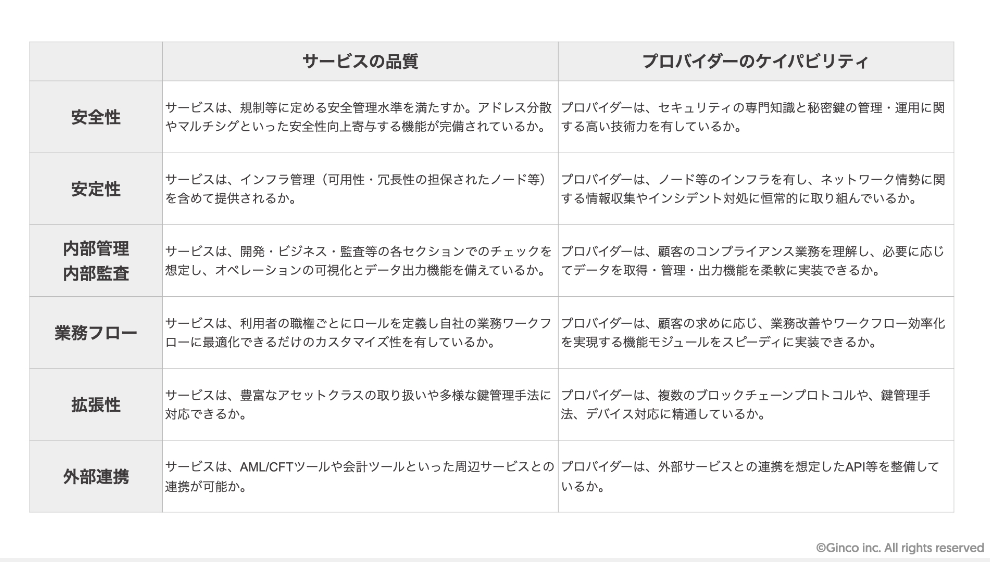

持続的なコンプライアンス対応を前提にサービスを選定する場合には、サービスの品質に加えて、プロバイダーのケイパビリティを評価しなくてはなりません。

すなわち、現時点においてサービスの品質が必要十分であるに留まらず、当該サービスのプロバイダーが導入企業の事業成長にコミットし、サービスを柔軟にアップデート可能かどうか、を適切に評価することが重要となります。

まとめ

現在、ブロックチェーン上のデジタルアセット販売事業に取り組まれている皆さんにとって、顧客資産の預かり管理に伴うコンプライアンス負担をいかに削減するか、事業継続性を考える上で大きなテーマとなっています。

この際、特にシステム開発・保守運用に係るコストの大部分は、専門事業者へのアウトソーシングによって最適化することが可能です。

バックオフィス用の業務システムを全て内製で開発する必要がないように、カストディ業務に最適化されたサービスを導入することで、負担を最小化できるでしょう。

一方で、導入するサービスの選定を間違えると、事業上の柔軟性が失われ持続的な成長の妨げとなるリスクもあります。

そのため、サービスプロバイダーの選定にあたっては、サービスの品質と事業者のケイパビリティの双方を考慮し、中長期的な事業成長をサポートできる事業者と手を携えるべきです。

もちろん、Gincoでもこうした観点から暗号資産ウォレットやセキュリティトークンカストディのシステムを開発し、サービス提供を行っております。

詳細はこちら:暗号資産のセキュリティと規制準拠を実現するための理想のウォレットとは

新規事業開発にあたって管理システムを必要とする方や、現行の管理システムについてお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談をお寄せください。